A análise quantitativa da distribuição de Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal (STF) entre 2014 e 2024, segmentada por tipo de legitimado, oferece um outro panorama para a compreensão do fenômeno da judicialização da política no Brasil. A Figura 5.1 não representa apenas uma fotografia estatística, mas também um mapa da conflitualidade política, revelando as estratégias, os recursos de poder e as motivações dos diversos atores habilitados pelo art. 103 da Constituição Federal a provocar a jurisdição constitucional concentrada. A presente análise propõe-se a dissecar esses dados, argumentando que o perfil do litigante da ADPF funciona como um claro indicador de quem detém o poder institucional, quem o contesta e como o STF se consolidou como a arena central para essas disputas. Essa dinâmica, que transcende o papel de um tribunal como mero legislador negativo, na qual as mais relevantes controvérsias políticas, sociais e econômicas da nação são, em última instância, deliberadas e decididas no âmbito do Poder Judiciário. A estrutura desta análise inicial seguirá a distribuição dos legitimados.

A proeminência dos partidos políticos como os principais proponentes de ADPFs no período analisado é o dado mais saliente da Figura 5.1 e supõe a utilização do controle de constitucionalidade como uma ferramenta de embate político. Essa realidade quantitativa não deve ser interpretada como uma simples atividade jurídica, mas como a manifestação de uma estratégia política consolidada, especialmente por parte dos partidos de oposição, que transformam o STF em uma espécie de “terceira casa” do processo político. Quando derrotados na arena legislativa, onde prevalece a lógica majoritária, os partidos minoritários transferem o conflito para a esfera judicial, onde uma única decisão favorável pode funcionar como um veto a uma política governamental ou a uma lei aprovada pela maioria.

Esta prática não é recente, mas sim um padrão histórico da Nova República: durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, o Partido dos Trabalhadores (PT) foi o litigante mais assíduo; nos governos do PT, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e os Democratas (DEM) assumiram esse papel; e, no governo de Jair Bolsonaro, os partidos de oposição seguiram a mesma trilha, recorrendo com frequência ao STF para barrar a agenda governista (Araújo, 2022).

O período de 2014 a 2024, portanto, representa a continuação e a intensificação dessa dinâmica. A elevada frequência de ajuizamentos por partidos pode ser vista como um termômetro da polarização política. O período em análise, que abrange o impeachment da Presidente Dilma Rousseff, os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, e a subsequente reconfiguração política, foi marcado por uma acentuada fragmentação e antagonismo, tornando o consenso legislativo uma raridade. Nesse contexto, a ausência de canais eficazes para negociação e compromisso no Congresso Nacional resulta diretamente no transbordamento desses conflitos para o Judiciário. A contagem de ADPFs torna-se, assim, um reflexo da saúde da democracia representativa.

Ademais, os objetivos estratégicos dos partidos ao acionar o STF transcendem a mera busca pela vitória jurídica. Como aponta a literatura (Araújo, 2022; Silva; Gasparetto, 2024), a litigância serve também para “satisfazer seus eleitores após a derrota” no Congresso, manter a relevância política e pautar o debate público. O ajuizamento de uma ADPF gera cobertura midiática, enquadra as ações do governo como constitucionalmente suspeitas e permite que a oposição mantenha a iniciativa narrativa (Araújo, 2022).

A ADPF 760, por exemplo, ajuizada por uma coalizão de sete partidos de oposição contra as políticas ambientais do governo federal, ilustra perfeitamente essa ação política coletiva por via judicial. Essa dinâmica alimenta o que se pode descrever como um ciclo: à medida que os partidos recorrem mais ao STF, o poder e a centralidade política da Corte aumentam, tornando-a um palco ainda mais atrativo para disputas futuras (Barbosa; Carvalho, 2020).

Para além da função de veto, os partidos de oposição utilizam a ADPF de forma proativa para definir a agenda pública e judicial. Ao protocolar uma ação de grande repercussão, como a ADPF 347 sobre o “estado de coisas inconstitucional” do sistema carcerário, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), ou a ADPF 442 sobre a descriminalização do aborto, um partido pode forçar um debate nacional sobre temas que seriam marginalizados em um Legislativo de perfil conservador. O ato de litigar, nesse caso, torna-se uma vitória política em si, independentemente do resultado, pois utiliza o prestígio e a visibilidade do STF para amplificar uma mensagem e contornar o bloqueio parlamentar.

O segundo lugar de proposituras, ocupado pelas “Entidades” (confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional), revela um vetor distinto e igualmente crucial da judicialização. Enquanto a litigância partidária está frequentemente ligada à dinâmica do poder político, a atuação dessas entidades representa a mobilização da sociedade civil organizada em defesa de políticas públicas substantivas e de direitos setoriais, sociais e econômicos.

Este fenômeno contribui para uma “democratização” do acesso à justiça constitucional, ainda que de forma limitada e sujeita a rigorosos critérios jurisprudenciais (Santos, 2023). O perfil dessas entidades é vasto, abrangendo desde associações representativas de categorias profissionais e econômicas até organizações dedicadas à promoção de direitos humanos e de minorias. Casos emblemáticos como a ADPF 54, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) para descriminalizar a interrupção da gestação de fetos anencefálicos, demonstram como esses atores levam à Corte questões fundamentais de saúde pública, dignidade humana e direitos reprodutivos, que tocam o cerne da cidadania.

O volume expressivo de ações é ainda mais notável quando se consideram as barreiras de acesso impostas pelo próprio STF. A jurisprudência da Corte consolidou a exigência de que uma entidade de classe demonstre “âmbito nacional”, requisito que tem sido interpretado de forma restritiva como a comprovação de associados em, no mínimo, nove estados da Federação. A Corte frequentemente nega o conhecimento de ações com base nesse critério, considerando a parte ilegítima. A persistência e o sucesso relativo das entidades em figurar como o segundo maior grupo de litigantes, apesar desses obstáculos, sublinham a percepção de que o STF é uma arena indispensável para a tutela de seus interesses.

Essa dinâmica alimenta um debate acadêmico sobre a necessidade de uma interpretação mais “generosa” dos requisitos de legitimidade, a fim de ampliar o acesso da sociedade civil ao controle de constitucionalidade (Santos, 2023; Santos; Scaff, 2023). A própria pressão exercida por esse volume de litigância pode estar, gradualmente, influenciando a Corte a rever suas posições, como sinalizado em alguns julgados que admitem uma maior abertura para organizações representativas de minorias sociais.

A análise comparativa entre a litigância partidária e a das entidades revela uma distinção fundamental na natureza da judicialização que cada uma promove. Enquanto os partidos tendem a judicializar a política — questionando atos de nomeação, decretos presidenciais ou o processo legislativo —, as entidades judicializam a política pública, contestando o conteúdo de normas e ações governamentais em áreas como saúde, meio ambiente, educação e direitos humanos.

Adicionalmente, ao definir critérios estritos de legitimidade o STF exerce um poder sutil (Taylor; Da Ros, 2008), mas profundo, de regulação da própria vida associativa nacional. Ao decidir se uma entidade tem ou não o direito de ser ouvida, a Corte confere ou nega legitimidade e importância nacional a determinados segmentos da sociedade civil, moldando, em última instância, quais vozes terão direito de serem ouvidas.

A análise dos principais atores estatais institucionais — Governadores e o Procurador-Geral da República (PGR) — revela lógicas de atuação distintas, embora ambos figurem como litigantes significativos. Os Governadores emergem como os principais defensores judiciais da autonomia subnacional no seio do federalismo conflituoso brasileiro, ao passo que o PGR se posiciona como um guardião da ordem constitucional geral, com uma atuação marcada por uma calculada contenção estratégica. A terceira posição ocupada pelos Governadores na Figura 5.1 de ajuizamentos é um indício do papel do STF como árbitro supremo da Federação. As suas ações concentram-se em conflitos federativos clássicos, como disputas sobre competências tributárias e partilha de recursos, notabilizadas pela chamada “guerra fiscal” (Leoni, 2022; Rocha, 2018).

O Procurador-Geral da República, por sua vez, ocupa a quarta posição, um dado analiticamente rico. Como “legitimado universal”, dispensado de demonstrar pertinência temática e detentor de um alto índice de sucesso em suas manifestações, o uso relativamente moderado da ADPF pelo PGR sugere uma atuação pautada pela seletividade e pela estratégia (Hartmann; Ferreira; Rego, 2016; Oliveira; Ribeiro, 2022). Essa contenção é influenciada pela natureza dual de seu cargo: chefe de um Ministério Público independente, mas também um nomeado político do Presidente da República.

Essa dualidade pode gerar tensões, especialmente ao considerar a propositura de ações contra o governo que o indicou, moldando um perfil de atuação que, historicamente, se tornou mais aberto à judicialização da política, mas ainda assim calculado. Consequentemente, a litigância do PGR frequentemente se concentra em garantir a uniformidade da ordem jurídica nacional.

A frequência de ADPFs ajuizadas por governadores pode, portanto, ser utilizada como um índice quantitativo das tensões no federalismo brasileiro. Um aumento no número de ações provavelmente se correlaciona com períodos de maior divergência política entre o governo federal e estados influentes, ou com políticas federais que ameaçam a autonomia fiscal e administrativa dos entes subnacionais. Em contraste, o padrão de atuação do PGR revela uma função de “regulador do sistema” - ele não atua primariamente como uma força de oposição ou como um defensor de interesses setoriais, mas como um agente de manutenção da coerência e integridade da ordem jurídica nacional, utilizando sua legitimidade universal para corrigir desvios e preservar a higidez do sistema constitucional como um todo.

O poder desses atores é exercido primordialmente pela via política – através da sanção ou veto, da edição de decretos e do controle da pauta legislativa, e não pela via judicial. No teatro do controle de constitucionalidade, o seu papel é principalmente o de réu, não o de autor (Couto, 2019). São as suas ações que são contestadas por partidos de oposição, entidades da sociedade civil e governadores.

A análise integrada dos dados sobre o ajuizamento de ADPFs entre 2014 e 2024 oferece um retrato da estrutura do poder político e do conflito no Brasil. A distribuição das ações por tipo de legitimado não é aleatória; ela reflete e enriquece as principais teorias sobre a judicialização da política. A hegemonia dos partidos de oposição e o ativismo das entidades da sociedade civil demonstram o papel do Judiciário como uma arena política alternativa para aqueles com poder limitado nas instituições majoritárias. Os padrões de litigância dos Governadores e do Procurador-Geral da República, por sua vez, ilustram a função do STF como árbitro final do pacto federativo e o complexo papel do Ministério Público como um regulador sistêmico influenciado por dinâmicas políticas. Por fim, o silêncio dos legitimados que ocupam o centro do poder Executivo e Legislativo funciona como uma poderosa prova negativa, confirmando que seu poder se exerce por meio de instrumentos políticos primários, e não pela via do litígio.

Legislar pelo Supremo Tribunal Federal? Os Partidos Políticos no Supremo

Vinícius Zuccolotto (2016) em sua dissertação estudou como o judiciário serve de arena estratégica para a atuação dos partidos políticos. A premissa fundamental dele é a de que o judiciário deve ser compreendido não apenas em sua função jurídica clássica, mas também como uma arena política. Essa concepção da arena judicial como espaço estratégia para a política baseia-se no entendimento de que os atores políticos, incluindo os partidos, utilizam os tribunais de forma deliberada para alcançar seus objetivos, que podem ir além da mera vitória legal em um caso específico.

Os partidos políticos são considerados atores centrais e privilegiados, pois possuem a capacidade de se mover e articular em diferentes “arenas” ou “mesas de jogo”: a judicial, a parlamentar, a administrativa e a social. Eles atuam em múltiplas frentes simultaneamente, adaptando suas estratégias conforme o contexto e buscando viabilizar a satisfação de suas variadas demandas por meio dos instrumentos disponíveis (Zuccolotto, 2016).

Um dos argumentos empíricos centrais explorados é a relação entre a posição do partido em relação ao governo federal e o uso da via judicial. A pesquisa afirma a sugestão da literatura de que as ações judiciais são um recurso privilegiado pelas oposições ou por grupos menos representados no Legislativo (Zuccolotto, 2016).

No entanto, o estudo revela uma nuance importante durante os governos do Presidente Lula (2003-2010): houve um aumento significativo de ADI propostas por partidos que faziam parte da coalizão governista, em comparação com os governos FHC (1995-2002). Esse fenômeno é interpretado como “fogo amigo” e atribuído ao tamanho maior e à heterogeneidade ideológica da coalizão lulista, que aumentariam a probabilidade de conflitos internos e divergências com o próprio Executivo (Zuccolotto, 2016).

Outro achado empírico relevante é a identificação dos partidos de esquerda como os usuários mais frequentes de ADI. A atuação sistemática da esquerda na oposição aos governos FHC e a continuidade de algumas políticas na gestão Lula, mesmo com um partido de esquerda no poder, são apontadas como fatores que influenciaram essa maior recorrência à via judicial (Zuccolotto, 2016).

A análise também examina a relação entre o tamanho dos partidos e o acionamento judicial. Contrariando parte da literatura, o estudo aponta que, quando consideradas as ações propostas individualmente, os partidos grandes ajuízam mais ADI do que os pequenos. Contudo, os partidos pequenos demonstraram ter resultados melhores (maior taxa de procedência total ou parcial) entre as ações que efetivamente foram julgadas (Zuccolotto, 2016).

Um aspecto que se mostrou eficaz na busca por resultados judiciais favoráveis foi a formação de blocos ou alianças entre partidos para propor ADI. Embora os blocos tenham proposto menos ações no período geral, eles obtiveram uma taxa de sucesso significativamente maior do que os partidos agindo individualmente (Zuccolotto, 2016).

As conclusões principais do trabalho de Zuccolotto convergem para a ideia de que o STF se consolidou como uma arena estratégica viável e importante para os partidos políticos brasileiros. Os partidos utilizam as ações de controle concentrado não apenas na busca de vitórias judiciais, mas também como uma ferramenta para expressar posicionamentos políticos, obter visibilidade pública e influenciar o debate político, especialmente quando a via legislativa não é suficiente ou desejável (Zuccolotto, 2016).

Esse estudo apresentado acima demonstrou a capacidade dos partidos políticos de transformarem o plenário do Supremo em arena política principalmente por meio da ADI a fim de realizar seus interesses. O que se busca agora é, sob a mesma perspectiva, observar a atuação dos partidos políticos no STF, mas quando do uso da ADPF.

Como observado no capítulo anterior, os partidos políticos foram responsáveis por 366 arguições – maior legitimado em termos de ações ajuizadas entre 2014 e 2024, ultrapassando confederações sindicais ou entidades de classe que ocupavam a primeira posição no período anterior levantado por Juliana Pontes (2013).

A Figura 5.1 destacou a proeminência dos partidos políticos na proposição de arguições de descumprimento de preceito fundamental. A Figura 5.2 apresenta o ajuizamento ao longo do tempo.

A trajetória da linha no gráfico, que representa o número de ADPFs ajuizadas por partidos políticos, é uma expressão da judicialização da política no período analisado. Suas flutuações não são aleatórias; elas funcionam como um sismógrafo da estabilidade política do país, com cada pico e vale correspondendo a eventos políticos cruciais.

O período de 2014 a 2018 demonstra uma ascensão significativa, embora comparativamente moderada, no uso de ADPFs por partidos políticos. Essa tendência, que se inicia em meio a uma crise econômica e política, reflete o acirramento do conflito que culminou no impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. A inclinação ascendente da linha durante esses anos sinaliza a transformação do STF em uma arena para disputas que não encontravam solução nos âmbitos Legislativo e Executivo. Um exemplo paradigmático é a ADPF 378, ajuizada pelo PCdoB, que compeliu o STF a definir as regras processuais do impeachment. Este ato de judicialização ilustra como os partidos, especialmente os minoritários ou de oposição, começaram a alavancar estrategicamente a ADPF não apenas para contestar políticas substantivas, mas para que o Judiciário arbitrasse as próprias regras do combate político durante um período de extremo estresse institucional.

A característica mais notável dos dados é a explosão sem precedentes de ADPFs ajuizadas por partidos políticos entre 2019 e 2022, com um ápice inequívoco em 2021. Esta explosão de litigância está ligada à presidência de Jair Bolsonaro. O uso frequente de decretos por parte de sua administração e sua postura de confronto com outras instituições provocaram uma reação igualmente intensa dos partidos de oposição. Carentes de maioria legislativa para bloquear a agenda do governo, partidos como REDE, PSB, PT, PSOL e PDT recorreram sistematicamente ao STF, utilizando a ADPF como uma forma de “veto judicial”. Essa estratégia converteu a Suprema Corte no principal fórum de oposição, onde desacordos fundamentais sobre política ambiental, saúde pública, direitos humanos e a separação de poderes foram litigados, marcando o auge da judicialização da política no período analisado.

A pandemia de COVID-19, iniciada em 2020, funcionou como um potente acelerador para a tendência de judicialização partidária, contribuindo decisivamente para o pico observado no gráfico. A gestão controversa e muitas vezes negacionista da crise sanitária pelo governo federal desencadeou uma onda de ADPFs por parte dos partidos de oposição. Essas ações buscavam compelir o governo a adotar medidas eficazes, como a criação de um plano nacional coordenado, a garantia da aquisição de vacinas (ADPFs 754 e 756) e a proteção de comunidades vulneráveis, como os povos indígenas (ADPF 709) e os moradores de favelas (ADPF 635). Essa profusão de litígios demonstra como, em momentos de crise nacional, onde a ação (ou inação) executiva é percebida como uma ameaça direta a direitos fundamentais como a vida e a saúde, os partidos políticos utilizam a ADPF como um mecanismo de emergência para exigir a intervenção judicial e a aplicação de obrigações constitucionais.

Após o pico de 2020-2021, o gráfico revela uma queda no número de ADPFs ajuizadas por partidos, mas os valores para 2022, 2023 e de 2024 permanecem substancialmente mais elevados que a linha de base anterior a 2018. Isso sugere um “novo normal”, no qual um alto nível de judicialização se tornou uma característica entrincheirada do cenário político brasileiro. A diminuição em relação ao pico pode ser atribuída ao arrefecimento da fase mais aguda da pandemia e às dinâmicas políticas de um ano eleitoral (em 2022) e de uma nova administração (em 2023). Contudo, a persistência de um número elevado de ajuizamentos indica que a estratégia de recorrer ao STF foi normalizada. A contínua polarização do sistema político garante que os partidos, seja no governo ou na oposição, agora vejam o Judiciário como uma arena permanente e legítima para a luta política.

Revela-se uma mudança estrutural na democracia brasileira: o papel dos partidos políticos na definição da agenda constitucional do Supremo Tribunal. Diferentemente da litigância mais institucional do PGR e da OAB, as fortes oscilações nas ADPFs partidárias demonstram uma relação com o ciclo político de governo e oposição. Esse fenômeno, que a literatura acadêmica denomina “partidarização” do controle de constitucionalidade, significa que as questões sobre o que constitui um “preceito fundamental” são cada vez mais enquadradas pela ótica do conflito partidário. Isso acarreta implicações profundas, transformando o STF em um árbitro da governança cotidiana e de disputas políticas.

A análise dos principais assuntos objeto de Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) ajuizadas por partidos políticos entre 2014 e 2024, conforme representado na Figura 5.3, oferece uma visão geral de concentração de processos em duas categorias principais: “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público” e “Controle de Constitucionalidade”. Essa temática demonstra que o epicentro do confronto político na arena judicial não se restringe à contestação de leis em sentido estrito, mas avança sobre o controle do próprio aparato estatal, a condução de políticas públicas e a definição das regras fundamentais do jogo político.

A proeminência dessas áreas sugere que os partidos políticos utilizam a ADPF de forma estratégica e sistemática não apenas como um instrumento de oposição legislativa, mas como uma ferramenta para auditar, influenciar e, em última instância, disputar o controle sobre a máquina governamental e a interpretação da ordem constitucional (Villela, 2019). Este padrão indica a consolidação o STF como uma arena decisória para conflitos que transcendem a mera legalidade, adentrando o mérito da governança e da administração pública.

A categoria “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público” como o tema mais recorrente nas ADPFs partidárias é um sintoma inequívoco da intensificação do controle judicial sobre o Poder Executivo. Este dado revela que os partidos, especialmente os de oposição, converteram o STF em um fórum privilegiado para a fiscalização e contestação de atos administrativos, decretos, portarias e omissões governamentais na implementação de políticas públicas (Araújo, 2022). A Constituição de 1988, ao detalhar um vasto rol de direitos sociais e deveres estatais, tornou a ação governamental amplamente justiçável, permitindo que a inércia ou a atuação administrativa contrária aos preceitos fundamentais seja questionada diretamente na Suprema Corte (Costa, 2013). Casos emblemáticos como a ADPF 854, que questionou as práticas do “orçamento secreto” por violação a princípios da administração pública como transparência e impessoalidade, e a ADPF 760, que visou compelir o governo a agir contra o desmatamento na Amazônia, ilustram como a ADPF é manejada para exercer um controle concreto sobre a gestão pública, transformando o Judiciário em um ator central na avaliação da eficácia e da constitucionalidade das políticas governamentais.

A categoria “Controle de Constitucionalidade” pode ser interpretada como uma forma de “meta-litígio”, na qual os partidos não questionam uma política específica, mas as próprias regras do jogo político e da separação de poderes, demandando que o STF atue como o árbitro final das competências constitucionais (Lima; Silveira, 2024).

As categorias de frequência intermediária e baixa, como “COVID-19”, “Direito Ambiental”, “Orçamento” e “Direito Eleitoral”, ilustram a dupla natureza da judicialização estratégica: reativa e proativa. O tema “COVID-19” exemplifica a judicialização reativa, impulsionada por uma crise nacional aguda. Durante a pandemia, a inércia e os conflitos federativos levaram os partidos a acionarem o STF para solucionar impasses urgentes sobre medidas sanitárias, aquisição de vacinas e transparência de dados, posicionando a Corte como uma gestora de crise e árbitra do pacto federativo (Oliveira; Madeira, 2021). Em contraste, temas como “Direito Ambiental”, “Orçamento” e “Direito Eleitoral” representam a judicialização proativa ou de “agenda-setting”. Nesses casos, os partidos utilizam a ADPF para pautar debates, construir barreiras contra retrocessos ou para moldar as regras da competição política a seu favor, como nas disputas sobre financiamento de campanha e tempo de propaganda eleitoral.

Em síntese, a Figura 5.3 em análise funciona como um barômetro do período de 2014 a 2024, mapeando as fraturas e arenas de conflito. A distribuição temática das ADPFs ajuizadas por partidos políticos evidencia uma prática madura e institucionalizada de judicialização, na qual a via judicial não é um recurso de exceção, mas um componente central e permanente da estratégia política, tanto para governar quanto para exercer oposição (Villela, 2019). Este fenômeno, por sua vez, consolidou o Supremo Tribunal Federal não como um espectador relutante, mas como uma instituição indispensável e protagonista no cenário político nacional, cuja decisão reflete e, em muitos casos, define os rumos dos debates sociais, econômicos e institucionais do país.

Uma vez mapeado os assuntos, passa-se a análise de quem os legitimados demandam. Obviamente, por ser um processo objetivo, a ADPF não possui um “polo passivo” tradicional, já que é a norma em abstrato que está sendo julgada. Todavia, é contra o ato da autoridade que os legitimados demandam e é na perspectiva do confronto contra a autoridade que emanou o ato que parte essa análise.

| PRESIDENTE DA REPUBLICA |

112 |

| CONGRESSO NACIONAL |

39 |

| UNIAO |

22 |

| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |

15 |

| MINISTRO DE ESTADO DA EDUCACAO |

8 |

| CAMARA DOS DEPUTADOS |

7 |

| GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL |

7 |

| MINISTRO DE ESTADO DA SAUDE |

7 |

| MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDENCIA |

7 |

| ESTADO DE MATO GROSSO |

6 |

A análise da distribuição do polo passivo apresenta uma concentração de ações contra o “Presidente da República”, o “Congresso Nacional” e a “União” evidenciando uma estratégia consolidada por parte das agremiações partidárias, especialmente as de oposição, que veem no STF um campo de batalha alternativo para reverter derrotas políticas e legislativas. A ADPF, com seu objeto amplo que abarca qualquer “ato do Poder Público” e seu caráter subsidiário, transformou-se em um instrumento de alta voltagem política, utilizado para contestar desde atos normativos até políticas públicas e omissões governamentais.

A proeminência do “Presidente da República” como o principal alvo das ADPFs reflete a centralidade do chefe do Executivo nos embates políticos do período, uma tendência que se acentuou drasticamente durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022). Essa judicialização massiva foi, em grande parte, uma resposta ao que a literatura acadêmica denominou “infralegalismo autoritário” (Vieira; Glezer; Barbosa, 2023): o uso sistemático de decretos e atos infralegais para contornar o processo legislativo e implementar uma agenda ideológica. A gestão da pandemia de COVID-19, o tema mais judicializado do período, seguiu roteiro semelhante, com ADPFs questionando a omissão na compra de vacinas (ADPFs 754 e 756), a falta de transparência na divulgação de dados (ADPF 690) e a conduta do próprio presidente em relação às medidas sanitárias (ADPF 845). Contudo, é preciso notar que essa tática antecede o governo Bolsonaro, tendo sido empregada para desafiar medidas estruturais da gestão de Michel Temer, como a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17), objeto da ADPF 324.

Quando o polo passivo se desloca para o “Congresso Nacional”, a ADPF assume a função de uma apelação direta de uma derrota parlamentar para a arena judicial. Por outro lado, o acionamento da “União” como polo passivo pode indicar contextos de questionamentos mais difusos, que miram políticas públicas sistêmicas, omissões administrativas ou conflitos federativos. Isso inclui desde a responsabilidade da União em garantir o financiamento de políticas nacionais até a sua atuação em disputas fiscais, como a inscrição indevida de estados em cadastros de inadimplentes, o que demonstra a amplitude de conflitos que são canalizados para o STF.

A análise das categorias subsequentes, como os ministérios, revela uma transição do controle de constitucionalidade em abstrato para uma forma de supervisão e microgestão de políticas públicas. Os partidos não se limitam a contestar grandes reformas, mas também portarias, resoluções e a própria execução orçamentária. Essa tendência força o STF a se aprofundar em questões técnicas e administrativas, um papel para o qual a Corte tem buscado desenvolver novos parâmetros. Essa abordagem foi visível no julgamento da “ADPF das Favelas” (ADPF 635), onde o STF não apenas impôs restrições às operações policiais, mas também demandou a elaboração de um plano para a redução da letalidade.

Finalmente, a presença de órgãos do próprio Judiciário, como o “Tribunal Superior Eleitoral” (TSE) e o “Superior Tribunal de Justiça” (STJ), no polo passivo das ADPFs, consolida o STF como o árbitro final de todo o sistema jurídico nacional. Os partidos políticos atuam como catalisadores de tensões intra-institucionais, provocando a Suprema Corte para uniformizar a interpretação do direito. A ADPF 416, ajuizada pelo Partido da Mulher Brasileira contra uma resolução do TSE que alterava a distribuição de fundo partidário e tempo de propaganda, é um exemplo de como as regras do jogo político são levadas à arbitragem do STF. De forma ainda mais incisiva, a ADPF 993, proposta pelo Solidariedade, questionou diretamente uma tese jurisprudencial consolidada pelo STJ, e a jurisprudência do STF tem admitido o cabimento de ADPF contra enunciados de súmula, desde que satisfeito o requisito da subsidiariedade. Esse fenômeno demonstra que a judicialização transcende o embate clássico entre os Poderes Executivo e Legislativo, estendendo-se para a resolução de conflitos internos ao próprio sistema de justiça, com o STF exercendo um papel de cúpula incontestável.

Diferentemente da ADI que se presta para leis e atos normativos, a ADPF possui um objeto mais amplo: ato do poder público. Dessa forma, ela representa mais do que um mero instrumento de controle de constitucionalidade. Nesse cenário, a próxima análise representada na Figura 5.5 se constitui da legislação relacionada à ADPF – isto é, o ato do poder público que vem a ser questionado. A proeminência visual de cada termo na nuvem de palavras funciona como um indicador de frequência e da relevância dos atos que são levados ao Supremo.

A proeminência dos termos lei e decreto no centro da nuvem de palavras indica que o principal foco das ações recai sobre os atos normativos nucleares do Legislativo e do Executivo. O fato de serem os alvos mais frequentes de impugnação demonstra o uso da ADPF como arena estratégia de contestação política, reforçando o papel do Tribunal para além do mero exercício do controle jurídico formal, posicionando-o como árbitro de disputas políticas.

A presença dos termos “municipal” e “município” releva uma das características marcantes dessa classe processual: a possibilidade de impugnar leis e atos normativos municipais – categorias que não podem ser colocadas frente a uma ADI. Conforme a jurisprudência consolidada do STF, a ADI não é o instrumento cabível para o controle abstrato de leis municipais em confronto direto com a Constituição Federal, criando uma lacuna sistêmica no controle de constitucionalidade. A ADPF, a partir de sua regulamentação pela Lei nº 9.882/99, preencheu essa lacuna, tornando-se o principal, e por vezes único, canal para que o Tribunal exerça essa fiscalização de forma concentrada.

A frequência com que atos municipais são questionados, conforme sugere a nuvem de palavras, ilustra a consolidação do STF como o árbitro de grandes crises da Federação (Dantas, 2020), intervindo diretamente em questões locais que vão desde políticas urbanas e tributárias até temas de grande repercussão nacional, como as leis inspiradas no movimento “Escola sem Partido” e normas sobre saúde pública, como a exigência de vacinação.

A visualização de termos como portaria e resolução, ainda que com menor destaque que lei e decreto, demonstra que o alcance fiscalizatório da ADPF transcende os atos normativos primários, penetrando na esfera da administração pública e na regulamentação.

A presença do termo “outros” é particularmente interessante: representa a vocação residual e expansiva da ADPF para abranger um universo de “atos do poder público” que escapam a outras formas de controle concentrado, incluindo atos de efeitos concretos, omissões estatais e, como a jurisprudência tem admitido, até mesmo decisões judiciais reiteradas que configurem um padrão de violação a preceitos fundamentais.

Em uma visão de conjunto, a nuvem de palavras funciona como uma heurística visual que encapsula a expansão da jurisdição constitucional no Brasil na última década. A configuração gráfica, com lei, decreto e os entes federativos no centro, e uma miríade de outros termos representando atos infralegais (portaria) e áreas de políticas públicas relacionadas à ministério ou secretarias (saúde, educação) em sua órbita, espelha a estrutura do próprio fenômeno da judicialização. Este processo parte de um núcleo de controle sobre as grandes deliberações políticas e se irradia para todos os níveis da federação e para as mais diversas espécies de atos estatais.

Longe de ser uma prática distribuída de forma homogênea entre os partidos, a litigância constitucional via ADPF é um recurso mobilizado por um grupo específico de partidos, alinhados a um campo ideológico bem definido. Como demonstra a Figura 5.6 um conjunto restrito de legendas — Rede Sustentabilidade (REDE), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Democrático Trabalhista (PDT) — responde pela maioria das ações propostas.

Essas agremiações, consistentemente posicionadas no espectro que vai da centro-esquerda a esquerda, somam, juntas, mais de 250 processos, indicando uma correlação robusta entre o perfil ideológico e a propensão ao uso do Judiciário como arena de disputa política.

Em um contraste eloquente, os dados evidenciam a baixíssima atividade judicial dos partidos tradicionalmente associados ao centro e à direita, notadamente aqueles que compõem o núcleo do agrupamento informal conhecido como “Centrão”. Legendas como Progressistas (PP), Partido Social Democrático (PSD) e Republicanos, que detiveram considerável poder de barganha e ocuparam espaços relevantes no Executivo e no Legislativo ao longo de todo o período analisado, figuram na parte inferior do gráfico, com um número residual de ADPFs ajuizadas.

Essa abstenção judicial não pode ser interpretada como ausência de discordâncias políticas, mas sim como a manifestação de uma estratégia política distinta. Para esses partidos, a influência política é exercida primariamente por meio da negociação direta com o poder Executivo, da ocupação de cargos na máquina estatal e do controle sobre fatias do orçamento, em uma lógica transacional que privilegia a composição em detrimento do confronto. O recurso ao STF, nesse modelo, representaria um ato de hostilidade que poderia comprometer canais de diálogo e barganha, sendo, portanto, estrategicamente evitado.

O caso da Rede Sustentabilidade merece uma análise particular, pois ilustra de forma exemplar o conceito de judicialização como estratégia política central. Embora seja um partido com representação parlamentar modesta, a REDE lidera de forma destacada o ranking de propositura de ADPFs. Esse perfil hiper-litigante demonstra uma escolha deliberada e consciente de fazer do Judiciário o principal palco de sua atuação política. A estratégia se mostra especialmente proeminente na pauta ambiental, onde a REDE se consolidou como uma vanguarda da litigância climática e de proteção de biomas, desafiando sistematicamente atos do Executivo que considerava prejudiciais ao meio ambiente, sobretudo durante o governo de Jair Bolsonaro. Para um partido com poucos votos no Congresso, a via judicial oferece uma plataforma onde a força dos argumentos jurídicos e a ressonância pública da causa podem superar a desvantagem numérica, permitindo-lhe pautar o debate nacional e obter vitórias políticas concretas que seriam inalcançáveis na arena legislativa.

A ADPF 651, por exemplo, questionou com sucesso o decreto presidencial que alterou a composição do conselho deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), excluindo a participação da sociedade civil. A decisão do STF, ao restabelecer a participação social, representou uma vitória direta para a agenda participativa e ambientalista da REDE. De forma semelhante, a ADPF 760, ajuizada em conjunto com outros partidos, levaram o STF a determinar que o governo federal retomasse e executasse o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).

O PSOL, por sua vez, tem se destacado na utilização da ADPF para a defesa de direitos humanos e de minorias. Um caso emblemático é a ADPF 976, ajuizada em conjunto com a REDE e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que resultou em uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, posteriormente referendada pelo Plenário, reconhecendo a violação massiva de direitos da população em situação de rua e determinando uma série de medidas a serem adotadas por todos os entes federativos. Com essa ação, o PSOL conseguiu transformar uma pauta central de seu programa em uma política pública de âmbito nacional, sem o custo político da aprovação entre parlamentares. Para esses partidos, cada ADPF é também um ato de comunicação política. A judicialização gera cobertura midiática, mobiliza suas bases sociais e solidifica sua imagem perante o eleitorado como defensores intransigentes de suas causas. Trata-se de um uso altamente eficiente de recursos políticos limitados para alcançar um impacto desproporcional.

Propor uma ação não necessariamente significa obter o resultado de mérito procedente. Conforme observado anteriormente na Figura 4.6, a maior das ações nem sequer tem o mérito apreciado. Esse resultado se reflete de forma homogênea entre todos os legitimados? Os partidos políticos refletem esse resultado?

A resposta para a primeira pergunta é negativa. A Figura 5.7 mostra como cada legitimado obtém sucesso na sua proposição:

Uma análise superficial permite verificar que o julgamento sem resolução de mérito é proeminente, principalmente entre os partidos políticos e as entidades. Isso mostra, de um ponto precipitado, que muito embora esses dois atores litigam em grande escala, suas proposições não são geralmente recebidas pelo Tribunal – que utiliza de mecanismos processuais como a pertinência temática e a subsidiariedade, como método de contenção. Doutro lado, quando suas ações são conhecidas, tendem a ser julgadas com sucesso. Aliás, de modo geral, é difícil verificar legitimados cujas proposições foram decididas improcedentes.

Os atores estatais de cúpula (Governadores, Presidente da República e PGR) revelam um uso da ADPF instrumental e técnico. O volume comparativamente baixo de ações ajuizadas por esses legitimados, associado a uma taxa de sucesso mais expressiva (considerando as decisões de procedência total ou parcial), sugere que a ADPF é empregada de forma estratégica e seletiva. Para esses atores, o objetivo principal não parece ser a contestação política aberta, mas sim a utilização da jurisdição constitucional como uma ferramenta de governança, de resolução de conflitos federativos e de tutela da integridade da ordem constitucional. Essa abordagem contrasta fortemente com a litigância de massa observada em outros perfis de legitimados, indicando que, para os agentes estatais, a ADPF funciona como um mecanismo de “calibração” do sistema político, e não como uma arena primária de embate.

O perfil de litigância dos Governadores de Estado é emblemático do uso da ADPF para a defesa do pacto federativo. O gráfico demonstra um número moderado de ações, com uma distribuição relevante entre resultados de “Procedente”, “Procedente em parte” e “Sem mérito”. Essa configuração é consistente com a utilização do instrumento para dirimir conflitos de competência com a União, questionar a constitucionalidade de leis federais que impactam a autonomia estadual e resolver disputas tributárias (Simon; Dal Ri, 2020). Um exemplo paradigmático foi a ADPF 848, na qual 17 governadores se uniram para questionar a competência de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) federal para convocá-los, acionando o STF para proteger a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.

O Procurador-Geral da República, por fim, exibe um padrão de litigância que reflete seu papel singular como custos constitutionis (fiscal da Constituição). Embora o volume de ações seja baixo, a proporção de decisões de mérito favoráveis é notável. A legitimidade do PGR para o controle de constitucionalidade é universal, não dependendo da demonstração de pertinência temática, o que lhe confere ampla liberdade de atuação. Estudos empíricos sobre ADI (Gomes, 2013), cujas conclusões podem ser extrapoladas para as ADPFs, indicam que a PGR possui uma taxa de sucesso estatisticamente superior. Isso decorre menos de uma suposta deferência do STF e mais da expertise técnica do órgão e de uma seleção estratégica de casos que apresentam alta probabilidade de êxito jurídico. O ajuizamento de uma ADPF pelo PGR carrega, portanto, um capital técnico e institucional que sinaliza ao Tribunal a seriedade e a relevância da questão constitucional posta, diferenciando sua atuação daquela de natureza eminentemente política (Hartmann; Ferreira; Rego, 2016).

Em contraste com os atores estatais, partidos políticos e entidades revelam um padrão de litigância de contestação. O volume alto de ações ajuizadas por esses legitimados, combinado com a predominância de resultados “Sem mérito”, evidencia um uso estratégico do STF não apenas como um tribunal, mas como uma arena para o embate político e para o agenda-setting. Para esses atores, o ato de ajuizar uma ADPF frequentemente se torna um fim em si mesmo. A busca por visibilidade midiática, o enquadramento do debate público em seus próprios termos e o desgaste de adversários políticos podem ser objetivos tão ou mais importantes do que a obtenção de uma decisão judicial favorável.

A alta taxa de extinção de suas ações na categoria “Sem mérito” não indica necessariamente a má-fé ou a fragilidade jurídica de todas as suas teses. Em vez disso, ela é um reflexo direto da aplicação rigorosa, por parte do STF, do princípio da subsidiariedade. Em muitos dos casos levados pelos partidos, existe outro meio processual considerado eficaz para sanar a lesividade, mas a ADPF é a via escolhida por seu elevado impacto simbólico e político, ainda que fadada ao não conhecimento. De forma similar, as entidades de classe enfrentam não apenas a barreira da subsidiariedade, mas também a exigência de “pertinência temática”, que impõe a necessidade de demonstrar uma conexão direta entre o objeto da ação e seus fins institucionais, funcionando como um filtro adicional que contribui para o elevado número de processos extintos.

Apesar da aparente ineficácia judicial, seria um erro desconsiderar o impacto dessa modalidade de litigância. São precisamente esses os protagonistas no ajuizamento das mais importantes e transformadoras ADPFs de caráter estrutural, que visam remediar violações sistêmicas e complexas de direitos. Casos como a ADPF 347, que reconheceu o “estado de coisas inconstitucional” do sistema carcerário e foi proposta pelo PSOL, e a ADPF 743, sobre a política ambiental, ajuizada pela Rede Sustentabilidade, demonstram uma sofisticação da estratégia de judicialização. Ela evolui da simples contestação pontual para a proposição de soluções judiciais complexas para falhas estruturais do Estado.

A análise dos padrões de litigância revela apenas uma face do fenômeno; a outra é o papel ativo do próprio Supremo Tribunal Federal. Os resultados na Figura 5.7 - “Sem mérito”, “Sem julgamento” e “Prejudicado” - não devem ser interpretados meramente como insucessos dos autores das ações. Pelo contrário, eles representam as principais ferramentas de gatekeeping (controle de acesso) que o STF emprega para gerenciar o intenso fluxo da judicialização. Longe de ser um receptor passivo de demandas, o Tribunal atua como um porteiro seletivo, que, por meio da aplicação de requisitos de admissibilidade e do manejo de sua pauta, escolhe ativamente quais conflitos políticos serão elevados ao status de questões constitucionais de mérito. Essa gestão processual é fundamental para a sobrevivência institucional da Corte em um ambiente de alta politização, permitindo-lhe absorver a pressão política sem que sua agenda decisória seja completamente capturada por ela.

A principal ferramenta de filtragem do STF é o princípio da subsidiariedade, consagrado no § 1º do art. 4º da Lei 9.882/1999, que veda a admissão de ADPF quando houver outro meio eficaz para sanar a lesão. A aplicação deste requisito pode e a vasta maioria das ações extintas sem análise de mérito, especialmente aquelas ajuizadas por partidos políticos e entidades de classe, que frequentemente buscam no STF uma solução para controvérsias que poderiam, em tese, ser resolvidas em instâncias ordinárias ou por outros instrumentos processuais.

O controle de acesso do Tribunal, contudo, não se esgota nos requisitos formais de admissibilidade. Mesmo uma ADPF formalmente admitida pode permanecer anos sem um julgamento de mérito. Aqui entra em cena o “poder de agenda” ou poder de pauta, um mecanismo de gatekeeping informal, porém extremamente poderoso, exercido principalmente pela Presidência do STF e pelo Relator. A decisão de quando pautar um processo permite ao Tribunal modular o tempo de sua intervenção, podendo acelerar um debate que considera urgente ou postergar uma decisão em um tema politicamente explosivo, influenciando diretamente a agenda política. O resultado “prejudicado”, por sua vez, revelam outra faceta dessa dinâmica: o simples ajuizamento de uma ADPF pode gerar pressão suficiente para que o Poder Legislativo ou Executivo revogue ou altere o ato questionado, tornando a ação sem objeto. Isso demonstra que o impacto da judicialização muitas vezes ocorre antes mesmo de uma decisão final da Corte.

A respostado tribunal à judicialização partidária

Foi possível notar até o momento como os legitimados, especialmente os partidos políticos, levam as suas pautas ao STF por meio da ADPF. Agora, a dissertar-se-á acerca da resposta do Tribunal: as decisões do Tribunal nas ações propostas pelos partidos políticos.

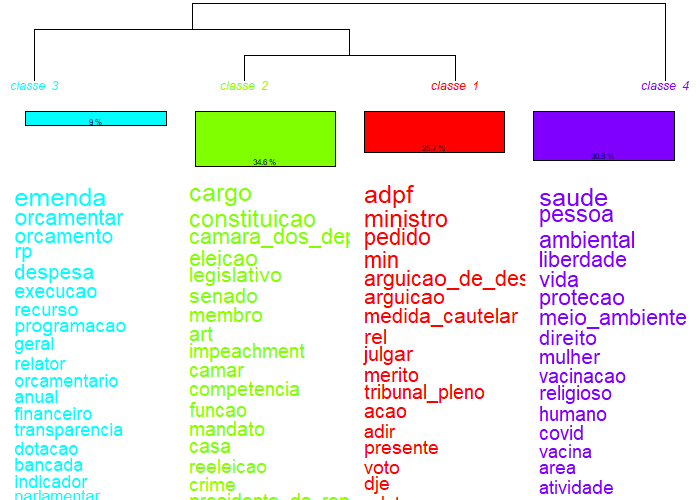

Classificação Hierárquica Descendente das decisões sem resolução de mérito

A análise da CHD sobre as decisões em ADPF resolvidas sem mérito revela, em sua primeira e mais fundamental clivagem, uma tensão estruturante: o confronto entre os atores políticos e a linguagem de contenção do Supremo Tribunal Federal. A primeira e mais significativa partição no dendrograma (Figura 5.8) divide o corpus em dois macrodomínios, revelando o principal eixo de oposição dentro dos dados, o que também é visualizado na análise fatorial de correspondência (Figura 5.9). Esta divisão fundamental separa o discurso focado nos mecanismos de admissibilidade e jurisdição daquele voltado para as questões de mérito das políticas públicas e dos direitos em disputa.

De um lado, um mosaico de litigância política, congrega as Classes 1, 2 e 4, que juntas representam 47,4% do corpus e encapsulam a substância das demandas levadas à Corte pelos partidos. Este léxico é o da política em ação, abrangendo desde a contestação de atos econômicos concretos (Classe 1) e a gestão da crise sanitária da COVID-19 (Classe 4), até a sua fundamentação em princípios constitucionais abstratos (Classe 2).

Do outro lado, o discurso da contenção judicial reúne as Classes 3 e 5 (52,7% do corpus), que articulam as razões para a inadmissibilidade das ações. Este é o vocabulário do próprio Tribunal, centrado na barreira da subsidiariedade (Classe 3) e na gestão processual de litígios, com destaque para a matéria eleitoral (Classe 5). Essa divisão primordial não é meramente temática; ela espelha um diálogo interrompido, onde as pretensões políticas dos partidos colidem com o muro dos requisitos processuais erguido pelo STF.

A análise granular de cada uma das cinco classes lexicais permite aprofundar a compreensão sobre os temas e argumentos que estruturam as decisões terminativas do STF. O Quadro 3 sintetiza as características de cada classe:

| 3 |

O Guardião da Subsidiariedade: A ADPF como Ultima Ratio |

Inadmissibilidade processual da ADPF. |

subsidiariedade, requisito, sanar, lesividade, adpf, processual |

| 5 |

A Arena Eleitoral no STF: Disputas de Poder e Inelegibilidade |

Contencioso eleitoral e decisões do TSE. |

eleicao, inelegibilidade, tse, ministro, relator, voto |

| 4 |

A Judicialização da Emergência: Saúde Pública e a Pandemia |

Políticas públicas de saúde na crise da COVID-19. |

covid, saude, vacina, pandemia, anvisa, ministerio |

| 1 |

O Controle de Atos Infralegais |

Impugnação de atos de governança econômica e administrativa. |

empresa, contrato, decreto, portaria, financiamento, pagamento |

| 2 |

A Invocação de Preceitos Fundamentais: A Gramática do Constitucionalismo |

A linguagem abstrata dos direitos e competências constitucionais. |

direito, liberdade, protecao, competencia, cf, garantia |

O Guardião da Subsidiariedade: A ADPF como Ultima Ratio

A classe 3 (25,4%) é a personificação lexical do papel primário de gatekeeping do STF. Seu vocabulário é dominado por termos que definem os limites processuais da ADPF: subsidiariedade, requisito, processual, lesividade, sanar, eficaz, e o próprio nome do instrumento, ADPF e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Este discurso não se preocupa com os méritos substantivos da reivindicação política, mas sim se a reivindicação pode ser ouvida neste foro específico.

O argumento central mobilizado pelo STF é que a ADPF é um remédio extraordinário de última instância. Seu uso só é permitido quando não existe outro meio eficaz para sanar a alega lesividade. A frequência desta classe demonstra que uma porção significativa da judicialização política falha porque os partidos ignoram ou não conseguem superar essa barreira fundamental. A decisão na ADPF 340, ajuizada por um diretório municipal de um partido político, é um exemplo paradigmático. O STF indeferiu a ação com base em dois fundamentos formais centrais a este mundo lexical: ilegitimidade ativo, afirmando que apenas o diretório nacional de um partido pode ajuizar tais ações, e o princípio da subsidiariedade. A Corte observou que outros remédios (recurso especial e extraordinário) estavam disponíveis e pendentes, constituindo um outro meio eficaz de sanar a suposto lesividade.

A Arena Eleitoral no STF: Disputas de Poder e Inelegibilidade

Este cluster revela a judicialização da política eleitoral. O vocabulário é uma mistura de atores institucionais (ministro, relator, TSE), atos processuais (decisão, julgamento, voto) e resultados de alto impacto (eleição, inelegibilidade, perda de mandato). Isso demonstra que os partidos políticos podem recorrer ao STF para contestar as regras e os resultados da competição política. No entanto, sua posição dentro do supercluster processual (juntamente com a classe 3) é reveladora. Sugere que, ao lidar com esses casos, as decisões do STF muitas vezes se baseiam em fundamentos processuais, como a inadequação do uso de uma ADPF como substituto de um recurso (sucedâneo recursal) ou a deferência à jurisprudência especializada do TSE.

A ADPF 603 pode exemplificar esta classe. Ajuizada pelo partido Solidariedade, contestava uma decisão do TSE sobre o prazo de inelegibilidade. A decisão do STF de indeferir o caso, de lavra do ministro relator Dias Toffoli, girou em torno do princípio da subsidiariedade e da impropriedade de usar uma ADPF para “rediscutir decisão tomada em recurso extraordinário com repercussão geral”. O Tribunal apontou que a matéria já havia sido tratada pelas cortes eleitorais e que a ADPF estava sendo usada como sucedâneo recursal, reforçando a autoridade e a finalidade das decisões do TSE e suas próprias regras de filtragem processual.

A centralidade desta classe reflete o que Eduardo Meira Zauli (2011) descreve como a “judicialização da competição eleitoral”, um aspecto proeminente da judicialização da política no Brasil, impulsionado pela inserção institucional da Justiça Eleitoral nos processos eleitorais. O vocabulário desta classe (TSE, eleição, inelegibilidade) é o léxico desse campo de batalha. A análise de João Andrade Neto (2010) sobre a “natureza da jurisdição eleitoral” ajuda a compreender a tensão aqui presente: as acusações de judicialização surgem quando decisões judiciais são percebidas como inovadoras ou invasivas da esfera política. Contudo, o fato de esta classe se agrupar com a Classe 3 (Subsidiariedade) sugere que o STF, ao invés de mergulhar no mérito político, frequentemente utiliza argumentos processuais para se auto-restringir, reforçando a autoridade do TSE e evitando funcionar como uma instância revisora universal da justiça especializada.

A Judicialização da Emergência: Saúde Pública e Pandemia

A Classe 4 representa uma forma de judicialização historicamente específica e intensa, desencadeada pela pandemia de COVID-19. Seu vocabulário é concreto e urgente: COVID, saúde, vacina, pandemia, imunização, oxigênio. Inclui também atores institucionais chave como o Ministério da Saúde e a Anvisa. O surgimento desta classe grande e distinta destaca como a crise de saúde pública abriu uma frente nova e crítica para o litígio político. A excepcionalidade da situação parece ter reduzido a relutância da Corte em intervir. Os partidos usaram a ADPF para desafiar a gestão da crise pelo executivo, exigindo ação na aquisição de vacinas, implementação de um plano nacional de imunização e proteção para populações vulneráveis como criança e adolescente.

A ADPF 756 é o documento maior e mais central no cluster azul. A ação foi ajuizada para contestar as ações e omissões do governo federal em relação à pandemia, particularmente a aquisição da vacina Coronavac e o plano mais amplo de imunização. As decisões dentro desta ADPF, como aquelas que compeliram o Ministério da Saúde a criar um plano de vacinação com base científica e afirmaram o papel da Anvisa, mostram o STF sendo diretamente envolvido na gestão da resposta de saúde pública, demonstrando como esta crise específica gerou um discurso único e poderoso de intervenção judicial em políticas públicas. Embora a ação tenha sido extinta sem resolução de mérito dada a perda superveniente do objeto, ele foi resguardado por liminares deferidas ao longo do processo.

A análise de Lui e outros (2023) sobre a atuação do STF durante a crise sanitária é particularmente relevante, pois demonstra como os ministros instrumentalizaram evidências científicas como um operador argumentativo para legitimar suas decisões e se contrapor a posturas negacionistas do Executivo. O vocabulário desta classe, com termos como Anvisa, ciência e vacina, materializa essa tendência.

O Controle dos Atos Infralegais

Representando 14,4% do corpus, esta classe captura a judicialização da governança cotidiana e da regulação econômica. Seu léxico é o do estado administrativo: empresa, contrato, financiamento, decreto, portaria, pagamento, serviço. Isso mostra os partidos políticos tentando usar o STF, via ADPF, não apenas para grandes questões constitucionais, mas para intervir em políticas administrativas e econômicas específicas, numa clara tática de litigância estratégica. Frequentemente, são contestações a atos infralegais (decreto, portaria) que têm consequências financeiras ou operacionais tangíveis para certos setores ou regiões. O caso da ADPF 923 é um exemplo claro do discurso nesta classe.

O partido PSB contestou uma portaria do Ministério da Agricultura que estabelecia um calendário de semeadura de soja. A disputa era altamente técnica, envolvendo os interesses de empresa (agronegócio) e a regulação de uma atividade específica. A decisão do STF de indeferir o caso destaca as dificuldades de tal reivindicação, apontando para a natureza temporária da portaria (levando a uma perda superveniente de objeto) e a falha do partido em fornecer evidências técnico-científicas suficientes. Isso ilustra a dinâmica central da Classe 1: a tentativa de judicializar um ato administrativo específico e técnico, que o STF se recusa a analisar, apontando para o escopo limitado do ato ou o exaurimento de seus efeitos.

A temática desta classe dialoga diretamente com a discussão sobre o controle de constitucionalidade de atos normativos infralegais. A jurisprudência histórica do STF, como aponta a literatura, era restritiva, considerando que um conflito entre um ato secundário (como uma portaria ou decreto) e a Constituição seria, na verdade, um problema de ilegalidade (afronta à lei que o ato deveria regulamentar), e não de inconstitucionalidade direta. O indeferimento dos casos nesta classe sugere que as tentativas dos partidos não conseguiram demonstrar essa autonomia normativa, sendo vistas pelo STF como meras contestações da legalidade ou do mérito técnico do ato administrativo. Essa postura reflete os limites do controle judicial que impõe deferência às decisões técnicas da administração.

A Invocação de Preceitos Fundamentais: A Gramática do Constitucionalismo

Por fim, a classe 2 contém o vocabulário abstrato e fundamental do direito constitucional: direito, liberdade, proteção, garantia, competência, dignidade da pessoa humana e Constituição Federal. Não se trata de uma classe temática como as outras, mas representa a “gramática constitucional” que os partidos devem usar para enquadrar suas reivindicações. Sua estreita ligação com a classe 1 é particularmente perspicaz, mostrando que ela frequentemente funciona como o veículo linguístico para a “constitucionalização” de políticas concretas.

O agrupamento da classe 2 com a classe 1, dentro de um corpus de ADPFs malsucedidas, aponta para um fenômeno de “tradução falha”. Os partidos políticos tentam traduzir o que são essencialmente desacordos políticos ou de políticas públicas para a linguagem de alto nível dos direitos constitucionais. O indeferimento desses casos sugere que o STF frequentemente rejeita essa tradução, vendo a alegada violação de um direito ou liberdade como meramente “reflexa” ou “indireta”. Ou seja, a questão central é de legalidade ou escolha política, não uma afronta direta a um preceito fundamental.

Diagnóstico das ADPF decididas sem resolução de mérito

O exame das relações hierárquicas entre as classes, conforme o dendrograma da Figura 5.8, oferece percepções mais profundas sobre as estratégias e padrões da judicialização fracassada.

O agrupamento mais coeso no dendrograma une a classe 1 e a classe 2: este par, denominado “Cluster da Governança Cotidiana”, é estruturalmente significativo. Ele demonstra que a judicialização de assuntos administrativos e econômicos rotineiros é quase invariavelmente acompanhada por um apelo a princípios constitucionais abstratos. Este é o movimento clássico da judicialização: transformar um problema político ou administrativo em um problema jurídico-constitucional. O fato de esses casos terem sido indeferidos sugere que o STF é particularmente cético em relação a essa manobra quando se trata dos detalhes da governança, preferindo ver essas questões como problemas de legalidade ou de escolha política, e não de ruptura constitucional.

O próximo nível da hierarquia separa o “Cluster da Governança Cotidiana” da classe 4. Esta divisão dentro do supercluster substantivo é crucial. Ela mostra que a judicialização da pandemia de COVID-19 operou em um plano lexical e temático diferente da judicialização da política rotineira. A pandemia não foi apenas mais um problema de política pública; foi uma crise sistêmica que gerou um discurso jurídico e político único, centrado em vida, saúde e ciência. Essa distinção sugere que, embora o STF possa hesitar em intervir na governança cotidiana, crises sistêmicas que representam uma ameaça direta a direitos fundamentais como a vida e a saúde podem criar um terreno mais fértil para a judicialização, mesmo que muitas dessas tentativas também acabem por falhar por razões processuais.

A análise da CHD sobre as ADPFs sem resolução de mérito fornece uma “imagem negativa” única da judicialização da política. Ela mapeia o terreno das tentativas fracassadas, revelando as prioridades da litigância estratégica dos partidos políticos e, mais importante, a lógica e institucional do STF como um gatekeeper constitucional. A análise revela uma Corte que é, antes de tudo, uma guardiã de sua própria jurisdição, usando os poderosos filtros da subsidiariedade e da deferência a órgãos especializados para rechaçar mais da metade das ADPFs propostas por partidos. O quadro geral não é o de uma Corte que expande avidamente seu alcance para a esfera política, mas de uma instituição poderosa que gerencia cuidadosamente suas fronteiras. Para cada instância bem-sucedida de judicialização que ganha as manchetes, estes dados revelam uma multidão de tentativas fracassadas que se quebram contra as muralhas processuais e institucionais do STF.

Classificação Hierárquica Descendente das decisões com resolução de mérito

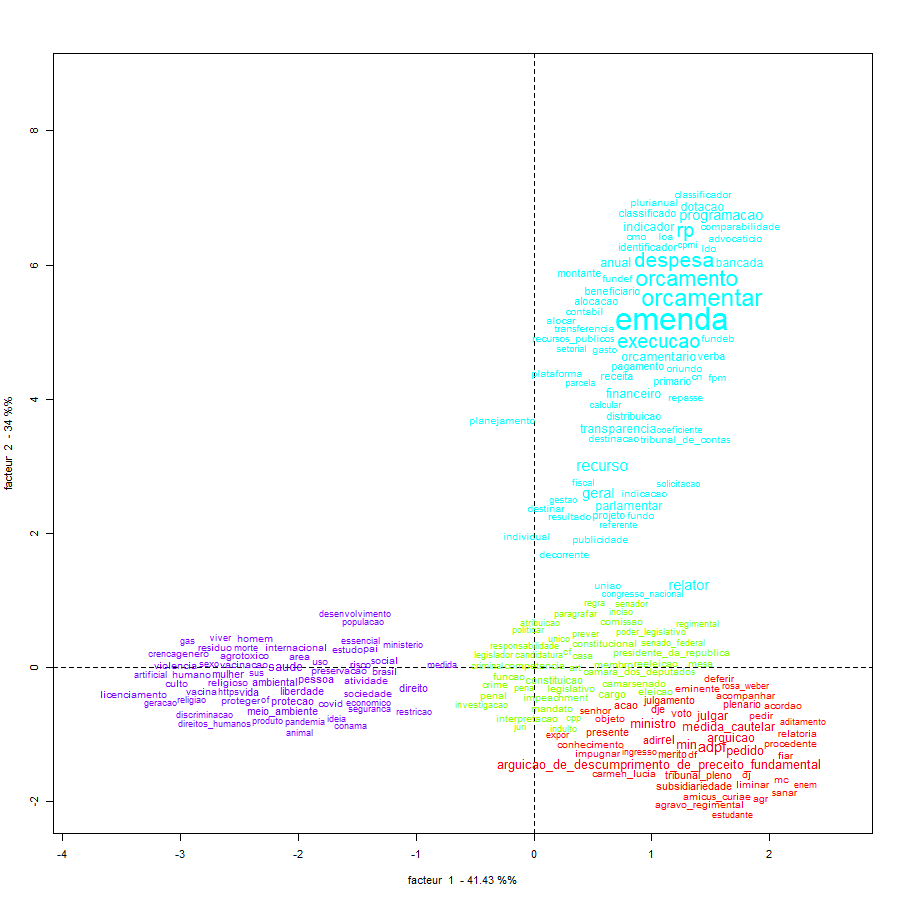

A segunda análise das decisões consiste naquelas que compõem as ADPF cujo mérito foi enfrentado pelo STF. Superado o gatekeeping do Tribunal pelos partidos políticos, o corpus revela a concentração de quatro classes lexicais conforme se observa na Figura 5.10 e as associações da sua linguagem em um plano cartesiano na Figura 5.11.

A análise da Figura 5.10, que representa visualmente a CHD, oferece um mapa das divisões fundamentais que organizam o universo discursivo do corpus. A estrutura das ramificações revela as oposições e afinidades entre as classes lexicais, permitindo uma compreensão macro da lógica subjacente às decisões de mérito do STF. A primeira e mais significativa partição, que representa a maior distância estatística no dendrograma, separa a Classe 3 (A Fiscalização do Erário) do restante do corpus (Classes 1, 2 e 4). Esta divisão inicial é de extrema relevância, pois isola o discurso altamente especializado e técnico da política orçamentária de um universo discursivo mais amplo que engloba a política institucional, os direitos fundamentais e o próprio processo judicial. Isso sugere que, na cognição do STF, as questões orçamentárias, embora políticas, possuem uma gramática própria e distinta.

A segunda clivagem hierárquica opõe a Classe 2 (A Jurisdição sobre a High Politics) ao bloco formado pelas Classes 1 (A Gramática da Jurisdição) e 4 (A Judicialização do Mínimo Existencial). Esta divisão contrapõe o discurso sobre as grandes estruturas do poder e as regras do jogo democrático (mandatos, eleições, impeachment) ao universo que combina a forma processual e a substância dos direitos individuais e sociais. Em outras palavras, o tribunal distingue discursivamente entre sua função de árbitro dos conflitos macroinstitucionais e sua função de gestor do processo e protetor dos direitos fundamentais em casos mais concretos. A terceira e última clivagem, por fim, estabelece a oposição mais clássica no estudo do direito: a forma processual (Classe 1) versus a substância dos direitos (Classe 4). Aqui, o discurso autorreferencial do tribunal sobre os requisitos de admissibilidade e os trâmites da ADPF se contrapõe diretamente ao discurso sobre as demandas materiais da sociedade, como saúde, meio ambiente e liberdade.

A partir dessa estrutura, é possível nomear os agrupamentos hierárquicos para melhor compreender as tensões discursivas. O primeiro grande bloco, que engloba as Classes 2, 3 e 4, pode ser denominado “O Mundo do Controle da Política”, pois representa o conjunto de temas sobre os quais os partidos políticos buscam uma decisão do STF. Em oposição, a Classe 1 constitui “O Mundo da Lógica do Judiciário”, representando a resposta da Corte, frequentemente focada em sua própria gramática processual como forma de se abster de adentrar no mérito político. Dentro do “Mundo do Controle da Política”, o agrupamento das Classes 2 e 4 pode ser chamado de “Submundo da Política Institucional e Social”, unindo os discursos sobre as estruturas de poder e os direitos dos cidadãos, em oposição à lógica puramente financeira e técnica da Classe 3. Esta arquitetura discursiva revela um STF que, ao decidir não decidir, classifica e organiza o universo político em categorias distintas, tratando de forma diferenciada as disputas por recursos, as disputas pelo poder e as disputas por direitos.

| 1 |

A Gramática da Jurisdição |

Discurso autorreferencial do STF sobre os requisitos formais e os trâmites processuais da ADPF. |

adpf, ministro, pedido, arguicao de des, merito, rel, julgar |

| 2 |

A Jurisdição sobre a High Politics |

Discurso centrado na arbitragem de conflitos de alta voltagem política, envolvendo as regras do jogo democrático, a estrutura dos poderes e a competição eleitoral. |

cargo, constituicao, camara dos dep, eleicao, legislativo, impeachment |

| 3 |

A Fiscalização do Erário |

Discurso específico sobre o controle judicial da alocação de recursos públicos |

emenda, orcamentar, orcamento, rp, despesa, execucao, relator |

| 4 |

A Judicialização do Mínimo Existencial |

Discurso focado na tutela de direitos fundamentais substantivos |

saude, pessoa, ambiental, liberdade, vida, protecao, meio ambiente |

A gramática da jurisdição

A Classe 1 representa 25.7% do corpus analisado e constitui o núcleo do discurso autorreferencial do Supremo Tribunal Federal. O léxico predominante nesta classe - com vocábulos como ADPF, ministro, pedido, arguição de descumprimento de preceito fundamental, medida cautelar, relator, julgar, mérito, tribunal pleno, ação e voto, é a materialização da linguagem que o tribunal utiliza para falar sobre si mesmo e sobre os seus próprios procedimentos. Trata-se de uma metalinguagem jurídica que descreve o instrumento processual em questão (ADPF, ação), os atores judiciais (ministro, relator), os atos processuais (pedido, julgar, voto) e os resultados do julgamento (mérito).

O fundamento central que justifica a existência e a robustez desta classe é o princípio da subsidiariedade, consagrado no artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, que estabelece que Em um cenário de intensa litigância por parte de atores políticos, que veem na ADPF uma arena para dar continuidade a disputas perdidas no campo político, o STF utiliza a subsidiariedade como seu principal mecanismo de autocontenção judicial. A análise quantitativa da jurisprudência do STF realizada por Castro e Rosário (2022) corrobora a centralidade deste filtro. A jurisprudência recente do STF, como na decisão que extinguiu a ADPF 827, reforça que, mesmo diante de uma causa relevante como a cobrança da dívida do Rio de Janeiro durante a pandemia, a existência de outros meios eficazes – no caso, uma Ação Cível Originária (ACO) – impede o conhecimento da ADPF, demonstrando o poder deste requisito como ferramenta de gestão da pauta e do capital político da Corte.

Apesar da rigidez aparente, a aplicação do princípio da subsidiariedade não é meramente mecânica, envolvendo um juízo de valor do próprio Tribunal sobre a “eficácia” dos meios alternativos. A jurisprudência do STF, em casos como a ADPF 17, tem abrandado o conceito, admitindo a ADPF quando os outros instrumentos não possuem a mesma “efetividade, imediaticidade e amplitude”. A decisão na ADPF sobre a importação de pneus usados também flexibilizou o requisito ao admitir a ação para pacificar jurisprudência e garantir a segurança jurídica diante de decisões judiciais conflitantes. Isso revela que a “gramática da jurisdição” não é estática; ela é modulada pelo STF para expandir ou restringir seu próprio poder de intervir.

Adicionalmente, o léxico da Classe 1 e a prática judicial apontam para o crescente problema das decisões monocráticas. Muitas dessas barreiras de admissibilidade são erguidas por um único ministro, em sede de liminar, retardando ou mesmo impedindo a análise pelo Plenário. Esta prática se conecta diretamente às críticas sobre o “individualismo” e o “protagonismo monocrático” no STF, que, segundo autores como Godoy (2021), pode levar a um descompasso com o processo constitucional e a uma “transação da constitucionalidade” fora do escrutínio colegiado. A Classe 1, portanto, não reflete apenas as regras formais, mas também as práticas informais de poder que moldam o acesso à jurisdição constitucional no Brasil.

A fiscalização do Erário

A Classe 3, representando 9.0% do corpus, é a mais específica e, ao mesmo tempo, uma das mais reveladoras sobre a evolução da judicialização no Brasil. Seu léxico, composto por termos como emenda, orçamentária, orçamento, RP-9, despesa, execução, recurso, programação, relator e transparência, aponta de forma inequívoca para o epicentro de uma das mais agudas crises institucionais do período analisado: a controvérsia em torno do “orçamento secreto”. A presença do termo relator nesta classe, em um contexto semântico distinto de seu uso na Classe 1 (onde se refere ao relator do processo judicial), é particularmente significativa, pois aqui alude ao Relator-Geral do Orçamento, a ?fig-central no esquema de distribuição de verbas que foi questionado. A existência desta classe, embora a menor em percentual, demonstra a capacidade do método de análise lexical de capturar temas emergentes e de alto impacto na litigância política, refletindo a judicialização de uma área tradicionalmente considerada como o núcleo da discricionariedade política: a alocação de recursos públicos.

Esta classe materializa a judicialização da “caixa-preta” do poder. A controvérsia sobre as emendas de relator (RP-9) não foi uma disputa sobre uma política pública específica, mas sobre o próprio mecanismo de distribuição de poder e recursos que sustentava a governabilidade e a relação entre Executivo e Legislativo. As Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, notadamente as ADPFs 850, 851 e 854, levaram ao STF a alegação de que a ausência de transparência, impessoalidade e critérios técnicos na alocação desses recursos violava preceitos fundamentais da Constituição, como a publicidade, a moralidade e a isonomia. A decisão final do STF, que por uma maioria de 6 a 5 declarou a prática inconstitucional, representa um marco na judicialização do orçamento, no qual a Corte não apenas controlou um ato, mas efetivamente redesenhou uma prática orçamentária consolidada no Congresso Nacional, determinando novas regras de transparência e execução.

A intervenção do STF no orçamento secreto pode ser analisada à luz da teoria sobre o controle judicial de políticas públicas e dos limites da separação de poderes. No caso do orçamento secreto, o argumento central que legitimou a atuação do STF foi a violação do princípio da publicidade (art. 37 da CF), que impedia o controle social e democrático sobre a destinação de bilhões de reais do erário. O caso também exemplifica um conflito institucional agudo, conforme teorizado por Ferraz (2016), no qual o Judiciário se impõe sobre uma prerrogativa que o Legislativo considerava exclusiva. Ao fazê-lo, o STF não apenas resolveu uma controvérsia jurídica, mas atuou como um árbitro político, redefinindo os contornos da relação entre os poderes e estabelecendo que mesmo as decisões orçamentárias mais “políticas” estão sujeitas aos princípios constitucionais de transparência e impessoalidade.

A jurisdição sobre high politics

Com 34.8% do corpus, a Classe 2 é a mais representativa em termos de volume, e seu vocabulário mapeia o campo da high politics: cargo, constituição, Câmara dos Deputados, eleição, legislativo, Senado, impeachment, membro, competência, função e mandato. Estes termos são os blocos de construção que estruturam o Estado e a competição política no Brasil. A elevada frequência deste léxico indica que uma parte substancial da litigância partidária perante o STF visa a contestar, definir ou obter uma chancela judicial sobre as regras fundamentais do exercício do poder. Esta classe revela o papel do STF não apenas como um guardião abstrato da Constituição, mas como um árbitro de fato da estabilidade institucional, cuja intervenção é buscada para resolver impasses que o próprio sistema político não consegue solucionar. Em momentos de crise aguda, como processos de impeachment ou disputas sobre o rito do processo eleitoral, os partidos recorrem ao STF para obter uma decisão que traga segurança jurídica e defina o “devido processo legal” da política.

Um exemplo paradigmático da atuação do STF como árbitro da high politics, refletido no léxico desta classe, é o processo de impeachment da Presidente Dilma Rousseff. A ADPF 378 não questionava o mérito da acusação, mas sim o rito do processo. O STF foi chamado a interpretar a Lei nº 1.079/1950 à luz da Constituição de 1988, definindo questões cruciais como o papel do Senado na instauração do processo, o tipo de votação para a escolha da comissão especial na Câmara e a necessidade de defesa prévia da presidente. Ao decidir sobre esses pontos, o tribunal não atuou apenas como uma corte constitucional, mas como um moderador do conflito, estabelecendo as regras procedimentais que nortearam um dos eventos mais traumáticos da história política recente do país. Essa intervenção demonstra como a judicialização pode alcançar o cerne do processo político, com o STF definindo os contornos da luta pelo poder.

A judicialização das eleições é outra faceta central desta classe. A Justiça Eleitoral, com o STF em seu ápice, possui uma longa tradição de intervir na competição eleitoral, definindo regras sobre fidelidade partidária, coligações e inelegibilidade que, muitas vezes, extrapolam a mera aplicação da lei e adentram o campo da formulação de políticas (Zauli, 2011). O vocabulário da Classe 2, com termos como eleição, mandato e cargo, reflete essa contínua arbitragem sobre quem pode competir e sob quais condições.

Além disso, a classe espelha o papel mais amplo do STF como árbitro de conflitos entre os poderes (Camelo; Bringel, 2018; Oliveira, 2009). As disputas sobre competência entre Câmara, Senado e a Presidência da República são frequentemente levadas à Corte, que se torna a instância final para a delimitação dos poderes de cada instituição, reforçando sua centralidade no sistema político brasileiro.

A judicialização do mínimo existencial

Representando 30.8% do corpus, a Classe 4 revela uma faceta da litigância partidária contemporânea: a judicialização de pautas de direitos fundamentais. O seu léxico é marcado por termos de forte carga moral e social: saúde, pessoa, ambiental, liberdade, vida, proteção, meio ambiente, direito, mulher, vacinação, religioso, humano e covid. A presença proeminente de covid e vacinação ancora firmemente este discurso no período recente da pandemia, um momento em que a judicialização da saúde atingiu seu ápice. Ao mesmo tempo, a ocorrência de vocábulos como mulher, ambiental e religioso demonstra a amplitude das frentes de litigância, que abarcam desde direitos reprodutivos e proteção ambiental até a liberdade de culto. Esta classe evidencia uma estratégia política sofisticada: em vez de apresentar uma contestação em termos puramente políticos ou ideológicos, os partidos de oposição enquadram suas demandas como a defesa de preceitos fundamentais, transformando uma disputa política em uma controvérsia constitucional. Essa tática não apenas confere maior legitimidade à sua causa perante a opinião pública, mas abre as portas do Judiciário, forçando o STF a se posicionar sobre a omissão ou ação do governo em áreas sensíveis.

A pandemia de COVID-19 serviu como um catalisador para esse tipo de litigância. Diante da inação ou de políticas controversas do governo federal, partidos políticos acionaram o STF por meio de ADPFs para garantir medidas de saúde pública. Em decisões emblemáticas, a Corte reafirmou a competência concorrente de estados e municípios para adotar medidas de restrição, como o isolamento social, e para estabelecer planos de vacinação, atuando como um contrapeso ao poder central. A judicialização da saúde, no entanto, invariavelmente reacende o debate clássico entre o dever do Estado de prover um “mínimo existencial” e a alegação de “reserva do possível” por parte dos gestores públicos. Ao levar essas questões ao STF, os partidos forçam a Corte a arbitrar sobre o nível de prestação social que o Estado é constitucionalmente obrigado a fornecer, um debate com profundas implicações orçamentárias e políticas.

Além da saúde, a Classe 4 reflete a crescente litigância em direitos difusos e de minorias, frequentemente liderada por partidos de oposição. Casos como a ADPF 442, que visa à descriminalização do aborto, a ADPF 635, conhecida como “ADPF das Favelas”, que busca reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro, e a ADPF 708, que questionou a paralisação do Fundo Clima, são exemplos paradigmáticos. Em todos esses casos, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) atuou como autor, demonstrando como a pauta dos direitos humanos, dos direitos reprodutivos, da segurança pública e da proteção ambiental foi incorporada ao repertório da litigância partidária como uma forma de oposição política e de busca por transformações sociais através da via judicial. Essas ações, embora nem sempre bem-sucedidas em seu mérito ou mesmo em sua admissibilidade, cumprem a função política de pautar o debate público e de expor as tensões entre as políticas governamentais e os preceitos fundamentais da Constituição de 1988.